【裁判例解説】カスハラ対策が義務化 企業が行うべき対策とは

クレーム対応、今のままで本当に大丈夫ですか?今、企業に求められているのは「正当なクレーム」と「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を的確に見極め、従業員を守る明確な対応策です。2025年の法改正により、今後、企業にカスハラ対策が義務化されることが決まりました。

良いクレーム対応は、顧客満足だけでなく従業員の安心にもつながります。対応を誤れば従業員が深刻な精神的被害を受け、企業の信頼も損なわれかねません。今すぐ、社内でクレーム対応マニュアルの見直しと、カスハラに対応できる仕組みづくりを始めましょう。

目次

正当なクレームとカスハラの境界線はどこにある?!

最近、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラに関するご相談が増えてきました。カスハラは、対応に追われて本来の業務が進まない、従業員の離職につながるなど、企業の生産性や職場の士気に深刻な影響を及ぼします。労働施策総合推進法の改正によって企業にカスハラ対策が義務付けられることもあり、多くの社長、経営者、管理職の皆様はどのような対策をすべきか、頭を悩ませていらっしゃることと思います。

同時に「正当なクレームとカスハラの境界線」がわからないというお悩みの声もよく聞きます。パワハラ関連の相談でもよく聞く「指導とパワハラの境界線がわからない」という声同様、意外と区別をつけるのは難しいものです。

原則としては、正当なクレームは、商品やサービス等への改善を求めるお客様の声であり、企業にとっては貴重なご意見です。一方、カスハラに該当する悪質なクレームは過剰な要求をしたり、不当な言いがかりをつけたりするもの。クレームと一口に言っても、正当なクレームと悪質なクレーム(カスハラ)は対応を分けて考える必要があります。

法律で定めるカスハラとは

2025年6月4日、改正労働施策総合推進法が成立しました。この法改正により、事業主はカスハラから従業員を守るための雇用管理上の措置義務を負うことになり、改正法の施行迄(おそらく2026年10月ころ迄)に対応しなければなりません。

改正法ではカスハラは下記のように定義されています。

◆カスハラの定義

1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により

3.労働者の就業環境を害すること

これらすべてを満たすこと

◆講ずべき措置(具体的な措置の内容は今後指針にて示される予定)

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備・周知

・カスタマーハラスメント発生後の迅速かつ適切な対応

・抑止のための措置

・あわせて講ずべき措置(相談、相談への協力で事実を述べたことによる不利益取り扱いの禁止)

他にも、努力義務として、自社の労働者が取引先等に対してカスハラを行った場合に、相手方から事実関係の調査など必要な協力が求められた際は、それに応じることなどが挙げられています。

参考:

厚生労働省:令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント

厚生労働省:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律要綱

「社会通念上許容される範囲を超えた言動」は、パワハラと同じように、具体的には今後指針にて例示されるのではないかと思いますが、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」から考えると、以下のようなものが該当すると思われます。

◆顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合の例

・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合

・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

⇒著しく妥当性を欠く場合には、要求の実現のための手段・態様にかかわらず社会通念上不相当とされる可能性が高い

◆要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例

①要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの

・身体的な攻撃(暴行・障害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

・威圧的な言動

・土下座の要求

・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・差別的な言動

・性的な言動

・従業員個人への攻撃、要求

②要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの

・商品交換の要求

・金銭保証の要求

・謝罪の要求(土下座を除く)

参考:

厚生労働省:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

「お客様は神様です」は本当か

「お客様は神様です」という言葉が広く出回っていますが、これは本当でしょうか。

この言葉が広く世の中に出回るきっかけになったのは、歌手の三波春夫さんのようです。

1961年(昭和36年)、三波春夫さんがご自身の舞台で“お客様を神様とみる”という心構えを話されました。その後、漫才トリオのレツゴー三匹さんが「三波春夫でございます。お客様は神様です」という表現を流行させて、「お客様は神様です」という言い方が世の中に定着したそうです。

その後この言葉だけが一人歩きし、「どんな客でも絶対に優遇されるべき」という意味で誤解されるようになったのですが、三波春夫さんは元々、この言葉を「お客様を神様のように敬い、清らかな心で歌う」という意味でおっしゃっています。これはサービス業における「客が絶対」という意味ではなく、芸道における心構えとして語った言葉であり、「どんな客でも絶対に優遇されるべき」という意味では決してありません。

ですが、「どんな客でも絶対に優遇されるべき」と、顧客からの妥当性のない要求や、要求を実現するための手段・態様が不相当なものに対し、会社が安易に判断して従業員に無理を強いると、組織が責任を問われることにもなりかねません。一つ、例として、カスハラ対応を誤り裁判になったケースについてご紹介しましょう。

裁判例紹介【テーマ:カスハラ対応を誤ったケース】

甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件(甲府地判平30.11.13) 労働判例1202号95頁

事案の概要

山梨県甲府市の市立小学校の教員が児童の保護者から理不尽な言動を受けたことに対し、校長が教員の言動を一方的に非難し、その場を穏便に収めるために、当該教員に対して保護者に謝罪するよう求めたもの。教員はうつ病に罹患し休業、精神的苦痛を受けたなどと主張して損害賠償を求めた事案です。

ことの経緯

小学校の教員である原告は、防災訓練に向かう途中、担任児童宅に立ち寄った際、飼い犬に咬まれて負傷しました。(校長より公務災害は難しい旨言われていたため)犬を飼っている家では犬が他人に危害を加えた場合に備え保険に加入していることが多い、確認してみては?という医師の助言により、原告が児童の母に電話で確認したところ、保険未加入であることがわかりました。それでは今回の件は仕方がないと原告は思ったものの、児童の祖父が旅行会社を経営していて保険に詳しいであろうと思い、今後の備えとして、「(児童の祖父、●●観光さんは)そういうことに詳しいと思います。ご相談なさってみてはいかがでしょうか」と話しました。その後、児童の父母が原告宅を訪れ治療費支払いの申し出をしましたが、原告は気持ちだけで十分とこれを辞退しました。

児童の保護者が過剰な謝罪を要求

原告としては円満解決という認識だったところ、翌日、校長が児童の父から電話を受け、原告がまだ補償を求めている、電話での話が脅迫めいているという内容のことを言われたため、原告に対し、事故発生から前夜までの経緯をまとめた報告書を作成させました。報告書を確認した校長は、児童の母に「賠償」という言葉を使ったこと、児童の祖父を引き合いに出して保険の話をしたことを非難しました。

同日、児童の父と祖父が小学校を訪れ校長及び原告と面談、その際に祖父は「白黒をしっかりつけたいと思って婿と来た」「地域の人に教師が損害賠償を求めるとは何事か」などと言って原告を非難、謝罪を要求しました。

校長が原告に謝罪を指示

校長は、原告の発言に行き過ぎた言葉があったとして、原告に対し、児童の父と祖父に謝罪するよう求めました。原告は床に膝をつき、頭を下げて謝罪。校長は児童の父と祖父が帰った後に、明朝、児童宅へ行き児童の母へ謝罪をするように原告に指示しました。

判決結果

裁判所は、原告の「校長から一方的に責任を問われて叱責され、土下座を強要され、さらに翌日に児童宅に謝罪に行くよう命じられたことから、強度のうつ病を発症した」「公務災害認定請求を妨害され、辞職も決意せざるを得ない状態にまで追い込まれ、希死念慮が生ずるまでに精神的に追い詰められた」という精神的苦痛に対する慰謝料請求に対し、以下のように判決を下しました。

・教員は被害者であり保護者に損害の賠償を求めたとしても何ら非難されるべきではない

・児童の祖父の会社名を出したのは今後に備え保険加入を勧める趣旨であり何ら非難されるべきものではない

・それにもかかわらず、校長は、原告を一方的に非難した

・校長は、県教委に提出した書面において、「客観的に見た場合、話を収めるには、この方法が良いと判断しました。」と述べているが、原告が謝罪することに納得できないことは当然であり、校長は、本件児童の父と祖父の理不尽な要求に対し、事実関係を冷静に判断して的確に対応することなく、その勢いに押され、専らその場を穏便に収めるために安易に行動したというほかない。

・この行為は、原告に対し、職務上の優越性を背景とし、職務上の指導等として社会通念上許容される範囲を明らかに逸脱したものであり、原告の自尊心を傷つけ、多大な精神的苦痛を与えたものといわざるを得ない。

・校長の言動は、原告に対するパワハラであり、不法行為をも構成するというべきである

この結果、(市立小学校のため)山梨県と甲府市に対し、約296万円の損害賠償および遅延損害金の支払いが命じられました。

この事例は自治体のものではありますが、一般企業でも同様の問題は起こり得ます。だからこそそうなる前に、企業としてクレームにどのように対応していくか、カスハラと判断した場合はどうするか、組織として対策を整備しておく必要があります。

クレームをカスハラに発展させないためには?

前述したように、正当なクレームと悪質なクレームは異なります。ただし、最初は正当なクレームであっても、対応の仕方がまずく、悪質クレームに発展していくこともゼロではありません。

よって、まずは現場がクレーム対応をしっかりできるように教育することが組織にとっては大切です。

クレーム対応の基本ステップは下記のとおりです。

- “不快な思いをさせたことに対する”限定謝罪

- 感情に寄り添いながら話を聴く

- 情報を整理して、具体的事実を確認

- 解決策を提示

- 改めての謝罪と協力いただいたことへの感謝

- 会社全体で共有し、再発防止に努める

従業員側としては、何とか自分で解決しなければ、という気持ちもあるかと思いますが、対応者を変えることで相手方の気持ちが変わる場合もあります。場合によってはエスカレーション(上位者への引継ぎ)することも大切です。どのような場合にエスカレーションするか等組織で決めておきましょう。

そして、正当なクレームは企業としてはサービスや商品の改善の種でもあります。会社全体で情報を共有し、サービスや商品の品質改善、クレーム対応のブラッシュアップにつなげていきましょう。

企業のカスハラ対策 整備のポイント

また、正当なクレームと悪質クレームは別物ではありますが、「要求が妥当かどうか」という観点では、提供している商品やサービス、技術などによってグラデーションがあります(例えば、ファミレスと高級レストランでは提供するサービスの度合いが異なる)。それに、企業が大切にしている価値観によっても、どこまでを正当なクレームとして扱うか、ラインは変わってくるでしょう。

よって、自社はどこまでを正当なクレームとして扱い、どこからは悪質クレーム、カスハラとして対応をしてくのか、ラインを決めておくことが大切です。

ラインを決めるためには現場からの情報収集がカギになります。例えば下記のような取り組みを会社全体で行われるとよいのではないでしょうか。

- 従業員からクレームを集める

- 明らかに正当クレーム/明らかに悪質クレーム(カスハラ)/どちらか微妙なものに分ける

- 正当クレームか悪質クレームか微妙なものについて、

・自社としてはどちらに区分するか

・それらについてどのように対応するか 検討する - 悪質クレームに分類したものは、組織のトップから毅然と対応して良いと方針表明

- 対応策をマニュアル化、教育・研修を行い、皆がマニュアルに沿って対応できるようにする

- 新たな事案があればマニュアルに反映、見直すべき対応があれば見直し、マニュアルを磨き続ける

カスハラへの対応を個人の力量に任せない

悪質クレーム、カスタマーハラスメントの対応は、従業員にとって大きな精神的負担です。個人の対応スキルに頼っていると、組織として統一した対応ができなくなってしまいますし、従業員も疲弊してしまいます。

厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」では、「顧客等からの著しい迷惑行為を受けた労働者の心身への影響」として「仕事に対する意欲が減退した」が46.1%となっています。

出典:

厚生労働省:「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」

お客様は大切ではありますが、従業員も大切です。一緒に働いてくれる仲間がいるからこそ、お客様にもサービスを提供することができます。

一緒に働く大切な仲間を守るために、カスハラ対策をしっかり行っていくことはクレームが多く発生している企業にとっては急務といえるでしょう。

パワハラをはじめとしたハラスメント防止研修を実施したい、ハラスメントの防止だけでなく管理職の部下育成能力を向上させたい、社内のコミュニケーションを改善したいなどのご希望があれば、貴社の状況を細かくヒアリングさせていただいた上で、オーダーメイドの研修をご提案いたします。社内でハラスメントが起こっている、パワハラが怖くて管理職が適正な指導を躊躇している、ミスコミュニケーションによるトラブルが多発しているなどの課題を抱えておいででしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

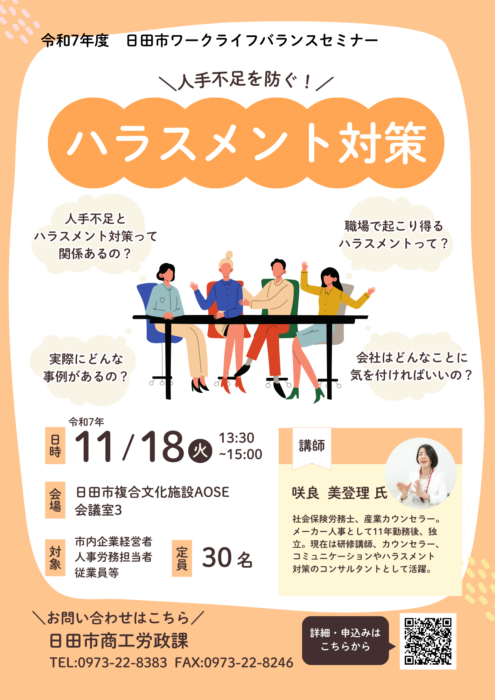

咲良美登理事務所 代表 咲良美登理

社会保険労務士。21世紀職業財団認定ハラスメント防止コンサルタント。中小企業を中心に、ハラスメント相談窓口サービスや窓口担当者養成講座の提供、事案解決サポートや人材育成研修など、ハラスメント対策を起点とした生産性向上のコンサルティングを行っている。

ご相談・お問い合わせ▶https://sakura-midori.jp/contact