職場の「におい(臭い)」問題!スメルハラスメントの対応法

目次

スメルハラスメントは、パワハラ・セクハラと同じようにハラスメントのひとつ

「スメルハラスメント」という言葉をご存知でしょうか。「スメハラ」と省略された言い方もしますが、体臭や口臭、柔軟剤、香水などの強い香り・においにより、周囲の人に不快感を与える行為を指します。パワハラやセクハラは当然、このスメルハラスメントもハラスメントの一つです。

スメルハラスメントは大きく分けると2種類あります。

- 「におい」の発生源の方が周りの就業環境を悪化させること

- その発生源の方に注意することで発生源の方を傷つけ就業意欲を低下させてしまうこと

必ずしも、においの発生源の方がスメルハラスメントの行為者になるというわけではありません。

つまり、「におい」問題は本当に扱いが難しいということ。私も「におい」問題で悩んでいるハラスメント担当部門の方から、「どのように注意したらよいのかわからない」「傷つけないように伝える方法を教えて欲しい」など、ご相談をいただくことがあります。従業員から同僚のにおいについて相談を受け本人に注意した総務や人事、上司が、スメルハラスメントの行為者になる可能性もあるのです。

とはいえ、対応が難しいからと放置するわけにはいきません。会社には安全配慮義務、職場環境配慮義務があります。においがきつくて既に周囲の従業員の体調が悪くなっている、集中力が低下しているなど具体的な影響があるのであれば、何かしら対策をする必要があります。

では、具体的に考えてみましょう。もし皆さまが従業員の方から

「同僚のにおいがきつい。今まで何とか我慢してきたが、最近はこちらの気分が悪くなるほどでこれ以上は我慢できない。」

という相談をされたら、どのように対応されますか?

スメルハラスメントにおいては、どんな場面でもOKという明確な解があるわけではありません。ケースバイケースなのですが、私だったら…ということで、ご参考までに4つのステップに分けてお伝えいたします。

スメルハラスメント対応、4つのステップ

◆STEP1 においの程度を確認

まずは、とにもかくにも確認です。人によってにおいの感じ方が異なるため、相談者がにおいに敏感で、周りは特に気になっていないという可能性もあるからです。

においの発生源の方の近くに行って、自分自身や人事総務などハラスメント担当部署の方がにおいを体感してみましょう。就業環境の調査を試験的に行っているという名目で、いくつかの部署に話を聞くという体裁で、その方の近くの席の従業員に何か困っていることはないかとヒアリングするのも良いですね。

この際、絶対に

「ハラスメント相談窓口に、○○さんがくさいという相談があったのだけれど、あなたはくさいと感じますか?」

などとダイレクトに尋ねてはいけません!こういう聞き方をすると、それまで特に意識していなかった周囲の従業員も“○○さんはくさい。少なくともそう思われている。言われてみれば…”といらぬ色眼鏡をかけさせてしまうことになりかねません。その行為がにおいの発生源の方に対する「スメルハラスメント」に発展するかもしれないので要注意です。

そのようにしてにおいについて確認した結果、においが気になっている方がハラスメント相談窓口に相談した方だけならば、何かしらの理由を付けて席替えをし、相談者とにおいの発生源とされる方の席を離せば解決できるでしょう。

◆STEP2 空気清浄機など機器を使って環境改善

STEP1で解決すればよいのですが、相談者一人の感じ方ではなく、席替えで解決できないならば、サーキュレーターや空気清浄機などの機器を使って状況を改善できないか試してみるのも良いでしょう。活性炭入りフィルターやイオンの脱臭機能がついているものを使うのもいいですね。

ただし、においの発生源の方の周りだけに置くと、嫌がらせになりかねません。実際、心臓の持病があり、喫煙者のにおいが自分の持病に悪影響を及ぼすと考えた方が、喫煙者に夏以外も長期間執拗に扇風機の風を当てたという行為が「嫌がらせ目的」と認定された裁判例があります。

(日本ファンド(パワハラ)事件 東京地裁平22・7・27判決 労働判例1016号35頁)

嫌がらせにならないよう、風邪、コロナ、インフルエンザの予防として会社が取組を行う施策の1つとして、職場の複数個所にサーキュレーターや空気清浄機などの機器を設置することにしましょう。その上で、そのうちの1つをにおいの発生源の方の近くに設置することにすれば、においの問題を周囲の従業員が気にならない程度まで軽減できるかもしれません。

◆STEP3 においの分類

ただ、ここまで対策をしても効果がなかった場合、もう一歩踏み込んだ対応が必要になってきます。

そのために、まず、においについて分類してみましょう。においと言ってもさまざまな種類があります。今問題になっている「におい」は何が原因でしょうか。詳しくはわからなくても、香水、柔軟剤のにおい、タバコのにおい、口臭、服がヨレヨレ&汚れていて洗濯していなさそうなど、分けることはできますよね。

問題になっている「におい」は以下の3つであれば、どこにあたりますか?

【1】 変えようと思えば変られる × 一般的にネガティブイメージでないもの

【2】 変えようと思えば変られる × 一般的にネガティブイメージのもの

【3】 変えることが難しいもの

【1】は柔軟剤やハンドクリーム、香水、体の中から香るサプリ等が当てはまります。

【2】は衣服を洗濯してない、入浴をしていない、歯磨きをしていないなど、不衛生な状態から発生するにおい等が当てはまります。タバコのにおいは人によって感じ方は変わるでしょうが、【2】に分類しておきましょう。

【3】は病気があげられるでしょう。ワキガはイメージとしてあるかと思いますが、それ以外でも医療機関のHPなどを調べると、皮膚炎、糖尿病、肝機能低下etc.さまざまな病気がにおいの源になり得るようです。

◆STEP4 におい別の対応、相手にどう伝えるか

さて、においを3つに分類してみると、【2】【3】は特に対応が難しい、【1】は本人に言いやすそう、とお感じになった方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、ここで注意が必要です。【1】は本人は良かれと思ってやっている、ということです。身だしなみに気を付けている、オシャレにしたい、自分のお気に入りのにおいをまとって仕事へのモチベーションを上げているということもあるでしょう。

そのような中で、ある日突然人事や総務、上司から、「そのにおいがきついと言っている人がいる。配慮してあげて」と言われたら、どうなるでしょうか。「あ、そうだったんですね、ごめんなさい、気をつけますね」と言ってくれる人も中にはいるでしょう。しかし、自分が良かれと思ってやっていることです。自分が気に入っているものでもあります。それを否定されたと感じたら…実はこじれる可能性も高いのです。

実際、私も、前職で人事として働いている時、従業員の方から香り付きハンドクリームのにおいがきついという相談を受け、そこまで重くとらえずに軽い気持ちで相手の方に配慮を促した結果、話がこじれてしまったという経験があります…

ではどう伝えればよいのでしょう?

伝える前には社内の「事前準備」が必須!

先ほどにおいを3つに分類しましたが、基本的には【1】【2】(つまり変えようと思えば変えられるもの)は同じ対応が良いと私は考えます。ただ、変えようと思えば変えられるからと、いきなり伝えるのは悪手です!

まずできることを徹底してやっていきましょう!例えば、下記のようなことはできるはずです。

ビジネスマナー研修で「におい」についての周知啓発も行う

身だしなみなどを含めたビジネスマナー研修を行って、その中で「におい」のケアについても伝えましょう。その際、下記の2点を入れることをお勧めします。

◆身だしなみとしてのにおいのケア

人間は機械ではないので、人それぞれにおいはあって当然です。そのため、あまり過敏になる必要はないこと、とはいえ、お互いが気持ちよく仕事をするためには、身だしなみとして、定期的に衣服を洗濯する、歯を磨く、お風呂に入るなど清潔さを保つことは大切だ、と伝えます。

どういう方が就業しているかにもよりますが、においの発生源の方がどうも無頓着で気づかなさそう、ということであれば、“〇日に1回はお風呂に入っているか” “〇回着たら衣服を洗濯しているか” “汗を大量にかいた際には1回しか着ていなくても洗濯しているか”など具体的な数字をあげてセルフチェックしてもらうことで気づきを促しやすくなります。

日常生活の中で汗をかくのは当然なので、汗のにおいを気にしすぎる必要はありません。ただ、健康のためにジョギングをして会社に来ている、夏の外回りで汗だくになった、工場内の熱い場所での作業後など、特に汗が気になるような場合もあるかもしれません。その場合には、ロッカールームに汗拭きシートを常備しておくのでご自由にお使いください、と企業側 の“注意”ではなく“本人が快適に過ごせるように”という姿勢で伝えましょう。

身だしなみは社会人として身につけるべきビジネスマナーの1つです。

スメルハラスメントに関連する問題が起こった時だけではなく、普段から啓蒙していくことも大切です。

◆香害、化学物質過敏症への理解促進

一般的に良い香りとされるものについても、人によっては害になる可能性があるという点にも、ぜひ触れておきましょう。柔軟剤や香りつきのハンドクリームなど、自分は良かれと思っての香りであっても、周りの方にとってはその香りが苦手で体調にまで影響が出る場合があります。

「香害」「化学物質過敏症」という言葉を聞いたことはおありですか?香害とは、合成香料(化学物質)を含む製品のにおいによって、不快感や健康被害が生じること。化学物質過敏症は、空気中を漂う化学物質を吸入することにより症状がでる病気です。

私たちの身の回りにも、合成香料はあふれています。合成洗剤、柔軟剤、香り付きハンドクリームなどの化粧品etc.それらは化学物質過敏症の原因・悪化因子となります。

それらを短期間に大量に吸入する、あるいは少量でも長期間吸い続けると、誰でも化学物質過敏症を発症する可能性があることを伝えましょう。

おもな症状は以下の通りです。

頭痛、倦怠感、微熱、目がチカチカする、鼻炎、鼻血、微熱、思考力や集中力の低下、不眠、皮膚のかゆみ、不安・鬱・パニック障害etc.

ご覧になってお分かりになる通り、仕事をするうえで看過できないものばかりです。

アルコールの代謝に個人差があるように、化学物質を代謝する能力にも個人差があるので、誰もが発症するわけではありません。しかし、自分は平気であっても誰かの病気の原因になる可能性があります。

そして、化学物質過敏症は、いったん発症すると、微量でも症状が出てしまったり、別の種類の化学物質でも症状が出るようになったりと、日常生活に大きな支障をきたすまでになることもあります。

- 自分と周りの健康のために強すぎる香りには留意すること

- 自分は平気でも周りから控えてほしいとお願いされたら協力すること

上記を従業員間の共通認識としていきましょう。これらは、会社の職場環境配慮義務、安全配慮義務の観点からも重要です。

(上記医学情報参考:日医ニュース第1448号)

人事や総務からも定期的な周知啓発

先ほどは研修についてお伝えしましたが、お金や時間をかけて研修を実施するのは難しい、という会社もあるでしょう。また、教育というのは1回行ったらOKというわけでもありません。

人事や総務、安全衛生の担当部署などから、上記「ビジネスマナー研修」で記載した内容について、定期的に周知の機会を作っていきましょう。社内報や社内掲示板などで定期的に周知する、全体朝礼などで定期的に周知するなど、お金や時間をかけないでできる方法はいくらでもあります。

定期的な周知啓発を行っておくと問題が起こりにくくなりますし、なにより、いざ、実際に問題が起こった時に、においの発生源の方に対して配慮を促しやすくなるというメリットがあります。

既に問題が起こっているなら、その問題に合致する内容のものについて、早々に周知啓発しましょう!

先に周知啓発しにおい問題への共通認識を作った上でにおいの発生源の方に配慮の促しをするのと、何の前情報・理想状態に教育もないままいきなり配慮の促しをされるのとでは、受け取り方は大きく違います。

先ほどにおい付きハンドクリームが元で起こった前職での失敗を書きましたが、当時、「香害」について社内に周知啓発した上で相手に配慮を促せば、あんなにこじれずにすんだよなぁ、と私自身、反省しています。

また、化学物質過敏症患者の3/4は女性だそうです。化学物質過敏症については健康への影響が大きいので、におい問題が今まで起こっていなかったとしても、女性の従業員が多い会社では、ぜひ機会を見つけて伝えてみてください。

参考:日医ニュース第1448号

相手を可能な限り傷つけずに伝える方法(変えようと思えば変えられる場合)

上記においについての啓蒙活動で、においの発生源の方が自分の状態に気づき、自ら気をつけるようになればよいのですが、そうはうまくいかないこともあるでしょう。

これまであらゆる手を打っても状況が変わらず、だけれども「こちらの気分が悪くなるほどでこれ以上我慢できない」という方もいるのであれば、職場環境の改善のためににおいの源となっている方に対応を求める必要があります(※ここでお伝えしているのは、“変えようと思えば変えられる“においの場合です)。

では、どのように伝えればよいでしょうか。

誰が伝えるか

もし、今回の事情を知っている人事総務・上司などの中に、においの発生源の方と何でも言えるような信頼関係ができている方がいれば、その方から伝えるのが良いでしょう。

ここで大切なのは「事情を知っている」人で「信頼関係がある」ことです。信頼関係がありそうだからと言って、今回の事情を知らない方に「〇〇さんがくさいと言われている」という新しい情報を伝えるのは得策ではありません。非常にナイーブな話だからこそ、情報の広がりはできるだけ抑えておきたいところです。

また、「信頼関係」と単に「仲が良い」は違いますので、こちらにも注意が必要です。例えば人事総務の中ににおいの発生源の方と仲の良い同期がいたとしても、その方から伝えるのは逆効果です。“同期”という間柄上、逆ににおいの発生源の方を傷つけてしまう可能性が高いですし、伝える側の同期でもある人事総務の方にとっても大きなストレスになります。

「事情を知っている」人で「信頼関係がある」人がいない場合、人事総務などハラスメント担当部署の方でやわらかい言い方ができる方が良いでしょう。

どのように伝えるか、ポイント5つ

既にお察しかと思いますが、におい問題については伝え方が本当に大事です!

もちろん、「アハハ、ゴメン」で済む方も中にはいらっしゃいます。ですが、「におい」というのは本当にナイーブな問題です。「アハハ」と笑える方はごく少数だと思っておきましょう。

スメルハラスメントは軽く考えて対処すると面倒な事態に発展しかねません。伝える際は、是非、こちらの5点を意識してください。

- 他の人に聞かれない場所で!

- 他の人を主語にしない!自分を主語にする!

- 断定はしない!「〇〇と思う」「と感じる」「気がする」を使う!

- クッション言葉を必ず入れる!

- 一方通行ではなく双方向で!

1. 他の人に聞かれない場所で!

他の人に聞かれてご本人が傷つかないように、恥をかいたと感じないように、必ず1対1の状況で伝えましょう。不特定多数の人に拡散されるような伝え方をすると、名誉毀損に当たる可能性があります。

2. 他の人を主語にしない!自分を主語にする!

伝える時には、「〇〇さんがくさいと言っていた」は絶対にやめましょう!誉め言葉を人づてに聞くのは直接言われる以上に嬉しいものですが、ネガティブな言葉を人づてに聞くと、直接言われるより何倍もダメージが大きくなります。

ですので、ここは伝える方がぐっとこらえて悪者になるのが良いのではないかと私は思います。時には優しい嘘も大切です。自分がそう感じている、ということにして、においの発生源の方のダメージを減らしましょう。

3. 断定はしない!「〇〇と思う」「と感じる」「気がする」を使う!

伝える時には、自分を主語にするだけではなく、「なんだか少しにおうように感じる」など柔らかい言い方にしましょう。「くさい!」「におう!」のような言い切りは絶対にやめましょう。

心理的に追い詰めないために、“そうでないかもしれないけれど”という余地を残しておくことは有効です。

4. クッション言葉を必ず入れる!

日本語にはクッション言葉という便利な言葉がありますね。「不快に思わせてしまうかもしれないので大変申し訳ないのだけれども」「不快に思わせてしまうかもしれないので言いにくいのだけれども」など配慮の言葉を先に伝えましょう。

クッション言葉を入れることで、こちらが何とか傷つけないように話そうとしているということが相手に伝わりやすくなりますし、相手もその後にくる言葉を受け止める心の準備ができます。

5. 一方通行ではなく双方向で!

配慮を持って伝えた上で、相手の方の話も聞きましょう。「〇〇と私は感じているのですが…いかがですか」などと伝えれば、相手の方も何かしら事情などを話しやすくなります。

もし相手の方がショックで言葉が出てこないようであれば「いきなりこんなことを伝えて申し訳ありません」「いきなりこんなことを言われてショックですよね、申し訳ありません」などお詫びとフォローの言葉を伝えて相手の心情に寄り添いましょう。

相手を可能な限り傷つけずに伝える方法(変えることが難しいにおい場合)

「におい」は変えようと思えば変えられるものばかりではありません。病気が原因で発せられるにおいもあります。例えば皮膚炎や糖尿病、魚臭症候群、甲状腺機能亢進症、肝臓や腎機の低下などです。

身だしなみはきちんとしているのになんだかにおう、変なにおいがする、いつもと違うにおいがする、といった場合は何かの病気が隠れている可能性もあります。

その場合は、人事や総務などから体調が気になる旨を伝えましょう。もし本人が既に医療機関にかかっているならば、何か会社で配慮する必要があるかを確認しましょう。特に医療機関にかかっていないようなら、少しし心配なので念のため産業医と話してみてはどうか、と本人の了解を取って産業医面談をセッティングするのが良いのではないかと思います。

その際の伝え方のポイントは先ほどお伝えした内容と一緒です。伝える内容が「におい主題」から「においを起点にした体調主題」に替わるだけです。

まとめ:スメルハラスメント対策で皆が働きやすい環境整備!

スメルハラスメントはそこに悪意がないことがほとんどです。だからこそ、対応がとても難しいもの。できる限り傷つく方が出ないように、ハラスメント担当部門の方がしっかり配慮した対応をしていくことが大切です。本人への伝え方や周囲との連携の方法を誤ると、会社が名誉毀損やハラスメントの責任を問われるおそれがあります。

空気清浄機等機器を利用したにおい対策やマナーとしての身だしなみの周知、香害教育は、全従業員にとって働きやすい環境につながるものです。スメルハラスメント対策に限ることなく、誰もが働きやすい職場環境を整えましょう。

パワハラをはじめとしたハラスメント防止研修を実施したい、ハラスメントの防止だけでなく管理職の部下育成能力を向上させたい、社内のコミュニケーションを改善したいなどのご希望があれば、貴社の状況を細かくヒアリングさせていただいた上で、オーダーメイドの研修をご提案いたします。社内でハラスメントが起こっている、パワハラが怖くて管理職が適正な指導を躊躇している、ミスコミュニケーションによるトラブルが多発しているなどの課題を抱えておいででしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

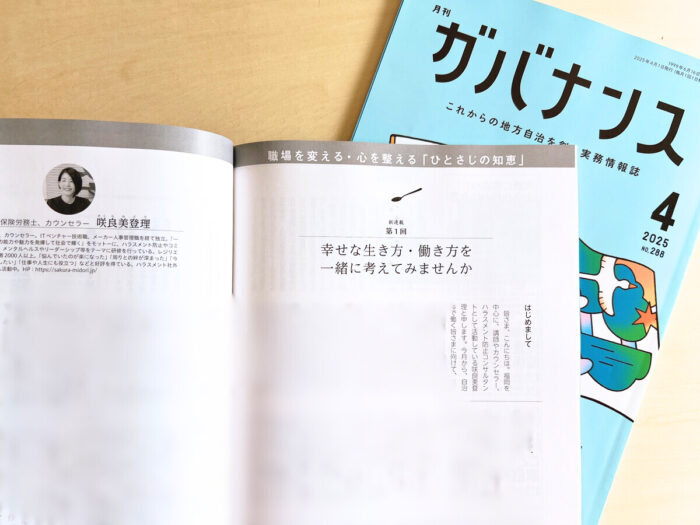

咲良美登理事務所 代表 咲良美登理

社会保険労務士。21世紀職業財団認定ハラスメント防止コンサルタント。中小企業を中心に、ハラスメント相談窓口サービスや窓口担当者養成講座の提供、事案解決サポートや人材育成研修など、ハラスメント対策を起点とした生産性向上のコンサルティングを行っている。

ご相談・お問い合わせ▶https://sakura-midori.jp/contact